登記簿謄本翻訳の公証 |

|

|

公証取付料金 18,900円 (消費税込)

|

登記簿謄本を翻訳した後、公証が必要となる場合があります。 ここでは、その公証に関する説明をいたします。

|

||||||||||||||||||||

|

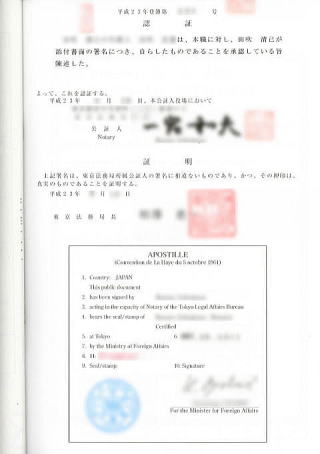

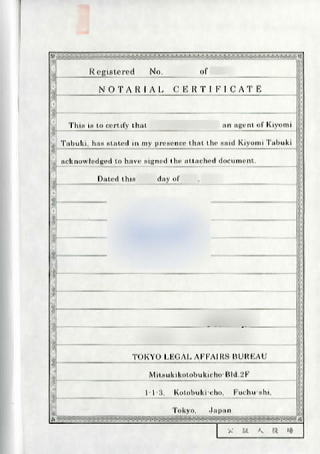

2. 公証人が署名権者の身分証明資料や署名権者への質問を行ったりして本人確認を行い、その上で署名権者の署名を確認し 「確かにこの署名は署名権者本人が行ったものであることに間違いない」

というお墨付きの認証文書を、公証対象の文書と一緒に綴じ込むことになります。

署名権者

署名権者

署名権者というのは、その文書に書かれた内容に責任を持つ人ですね。 翻訳の世界の場合、その文書を翻訳した翻訳者本人が翻訳責任を持ち、署名権者になるというのが最もストレートでわかりやすいと言えます。

翻訳会社ソリュテックでも、この翻訳者が署名権者として公証役場に出向いて公証を取り付けるというのが、最もベーシックな公証手段として用いられています。

但し、後述するように、代理人が翻訳者から委任を受けて公証作業を代行することも可能(その場合でも、翻訳者が署名権者であることには変りない)なので、翻訳者が多忙な場合など、都合によっては、委任を受けた翻訳者の代理人が公証役場に出向いて公証を受ける場合もあります。

ちなみに、翻訳者本人ではなく、翻訳会社として、会社に所属する役員や従業員が署名する方法もありますが、その方法は若干手間とコストがかかる(登記簿謄本などが必要になる)ため、特に翻訳会社の名前の下で公証を受ける必要がなければ、翻訳者が署名権者となる方法の方が望ましいと考えられます。

一般認証 と 宣誓認証

一般認証 と 宣誓認証

(登記簿謄本の翻訳文書に対する公証は、通常、一般認証で行われますので、特殊な場合以外、宣誓認証に関してのご理解は不要です。)

普通、登記簿謄本の翻訳文書に対する公証というと、上記のように、認証対象の文書になされた署名がニセモノではないことを公証人が認証し、署名により効力を発する当該文書の法的責任を明確にするという方法で行われるわけですが、公証役場で受けられる私署証書の認証は、この一般認証の他に宣誓認証というのもあります。

あまり宣誓認証は登記簿謄本の翻訳文書に対する公証には関係ないのですが、ご参考までにご説明いたしますと、宣誓認証は、認証を受けようとする人が、かかる書類の内容にまで立ち入って

「嘘偽りが無い」 ことを公証人の前で誓うもので、たとえば 「証言を記した文書」 のようなものに利用されます。

代理人が公証を受けることもできる

代理人が公証を受けることもできる

翻訳者が署名権者となる方法の場合、翻訳者が自ら公証役場に行って公証を受けるのが最もシンプルなスタイルですが、翻訳者から委任を受けた代理人が公証役場に行って公証を受けることも可能です。(公証の効果に違いはありません)

これを応用し、お客様に委任して公証を受けるという方法もあります。 この方法の場合、翻訳者が委任状を発行して、委任されたお客様が公証役場に行って公証を受けることになります。

翻訳会社ソリュテックでは、委任状と委任状の捺印を証明するための印鑑証明書をセットにしたものもオプションでご提供しております(1セット 1,050円)ので、そのオプションを使えば、お客様の方で簡単かつ低コストで公証を取付ることも可能です。 詳細は代理人が公証役場に出向いて公証を取付る方法をご参照ください。

公証役場は「どこも同じ」というわけではない

公証役場は「どこも同じ」というわけではない

公証役場は日本全国どこでも一緒と思われがちですがそうではありません。 公証役場や担当する公証人によって能力が違います。 経験上大雑把に言えば、地方の公証役場よりも東京など都心部の公証役場が優れています。

もっとも、最終的に、公証を受けた文書の法的効力(注:ここでは純粋に公証に関する法的能力を指し、後述するアポスティーユや公印認証に絡む話は除きます。)という点においては、どの公証役場の公証であっても変わりはないので、翻訳会社など外部機関に公証まで依頼するような場合には気にしなくても良いでしょう。

地方の公証役場が劣る理由は以下のとおりです。(実際の経験を基にしています)

|

| 東京など ワンス トップ・サービスを 提供している公証役場 (新フロー) |

|

| 地方の ワンス トップ・サービスを 提供していない公証役場 (旧フロー) |

|

| 尚、上記2つのフローを混在させることはできない。 | |

翻訳会社ソリュテックに公証取付までご依頼なさりますと、わたくしどもの方で、東京の公証役場に翻訳された登記簿謄本など書類一式を持ち込んで公証の取付を行います。 従って、公証人の印鑑証明や、アポスティーユまたは公印確認(提出先国がハーグ条約加盟国か否かにより自動選択)が付きますので安心で便利です。

| 複数の書類を1本化して公証できる? 例えば ・複数の子会社の登記簿謄本の翻訳文書の公証 ・登記簿謄本の翻訳文書と定款の翻訳文書の組合せの公証 |

はい。 翻訳会社ソリュテックでは、過去、様々な文書の組合せで問題なく公証してきました。 ただし、全ての公証役場が同じように判断するかは不明なので、利用する予定の公証役場に問い合わせるのが一番でしょう。 1本化するにあたっては、フロントページとなる翻訳証明書から全ての書類を呼び出すようにする必要があります。 (フロントページとなる翻訳証明書が全ての登記簿謄本およびその翻訳文書を代表する) 1本化した場合の公証役場に払う公証料金ですが、公証役場では書類の枚数に関係なく公証を行いますので、枚数による料金的な違いは生じません。 どんなに厚くなろうと同じ公証料金です。 とは言え、書類を束ねるホチキスには厚みの限界があるわけで、それを超えた厚みの文書の公証取付というのは、まだ、経験がありませんので、そこまで行ったらどうなるかわかりません。 尚、当然のことですが、ひとまとめに結合され公証された文書は、二度と分解することはできません(分解したら公証の効力は無くなる)ので、最終的な提出先が1ヶ所であり、その提出先が複数の登記簿謄本をひとまとめに扱うことが前提となります。 |

| 登記簿謄本の翻訳証明書に楕円形のNotary ゴム印を押す公証役場と押さない公証役場があるけど何故? | これは、フロントページとなる翻訳証明書に、楕円形のNotary ゴム印を押す義務というか規定というか、そういうものが無く、楕円形のNotary

ゴム印が押されていなくても公証上の問題はありません。 (どんな感じなのかについては、戸籍謄本翻訳の翻訳証明書のサンプルを同じなので、そちらをご参照ください→戸籍謄本翻訳サンプル―公証後の翻訳証明書) とは言え、このゴム印が押されているのといないのとでは、最初の見た目が大きく変わります。 ゴム印が押されていると、きちんと公証を受けた文書なのだなという印象を受けますので、翻訳会社ソリュテックおよび翻訳サービス合同会社では、必ず、このゴム印を押してもらうようにしています。(というか、翻訳会社ソリュテックおよび翻訳サービス合同会社が利用する公証役場側は、そこら辺を心得ていて、必ずそのように処理してくれます) |

| 東京などのアポスティーユや公印確認などのワンストップサービスを提供している公証役場では、なぜ提出国の国名を聞かれるの? | アポスティーユや公印確認などのワンストップサービスを提供している公証役場では、法務局や外務省に代わって事務を行っていると考えられます。 もともと、法務局や外務省では、書類に押された登記官や公証人などの印鑑が真正なものであることを証明したり、書類を国際的に通用するよう認証したりアポスティーユを付けたりするのに、提出国の国名を明確にする必要があるため、その事務をワンストップサービスとして公証役場で行う際、提出国の国名が必要となるわけです。 ワンストップサービスを提供している公証役場では、提出国の国名により、ハーグ条約(ヘーグ条約)の加盟国なのか非加盟国なのかを判断し、それに応じて、アポスティーユを付けるか、公印証明を付けるかといった、選択を適切に行います。 そのようなわけで、ワンストップサービスを提供している公証役場では、提出国の国名を聞かれるのです。 |

| 日本語の原本のホチキス留めを外したらいけないの? | 公証役場の方から聞いたところでは、日本語の原本のホチキス留めを外したものを公証し、それを提出したら、提出先で、ホチキス外れにより受理してもらえなかったという事例があるとのことです。

ですので、原稿のホチキスを外さないで公証した方が無難でしょう。 |

関連情報:

登記簿謄本の提出国がフィリピンの場合、法務局より発行された登記簿謄本そのもの(日本語)を重視し、訳文の方は補足資料的な扱いのため公証を必要としていません。 (本記事を執筆している現在における話で、今後どうなるかは不明です) 詳細は、フィリピンに提出する登記簿謄本の認証ワンストップ(開発中) をご参照ください。

| 翻訳と通訳で世界を結ぶ 翻訳会社ソリュテック |

|

|